All the angels are here

Zur Inszenierung von Shakespeares Sturm bei den Bregenzer Festspielen 2022

Die MS Sonnenkönigin liegt im gleißenden Licht an der Kaimauer. Wenige Schritte entfernt davon steht die Bodensee-Messstation. Überbelichtete Zeiten, in denen ein Gespräch über schönes Wetter den brennenden Horizont verschweigt: durstende Tiere, Löschflugzeuge, versinkende Inseln, baumlose Blätter.

Der Feuersturm in Galizien lodert in einer Ferne von unklarer Weite, als schwere Wagen, glänzend samt Unterboden poliert, in die Tiefgarage des Parkhauses am Bregenzer Hafen einfahren. Täter und Opfer des Ökozids, fast immer in Doppelrolle besetzt, steuern mühsam in die zu schmal begrenzten Parklücken, um rechtzeitig im Theater am Kornmarkt als Publikum bei der Premiere einer Aufführung von Shakespeares The Tempest aufzutreten. Angekündigt war eine Inszenierung unter der Regie von Jan Bosse in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Theater in Berlin, der “Konditorei” an der Schuhmannstraße.

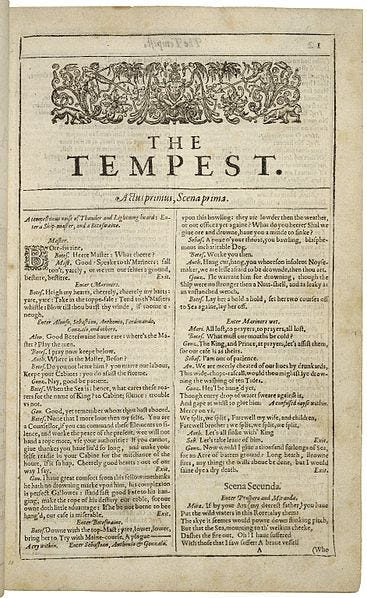

Weder der Regisseur Jan Bosse, noch die Schauspieler, nicht das klassische Stück und auch nicht Shakespeare, standen im Fokus der Reklame für diesen Abend, sondern der Autor des auf der Bühne gesprochenen Textes: Jacob Nolte. Die Wörter, die in der Ausgabe Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories and Tragedies von 1623 - dem berühmten Folio - als erstes Stück unter der Überschrift The Tempest stehen, hat Nolte in der Reihenfolge der englischen Syntax peu à peu à peu verdeutscht. Die dadurch entstehende, parallele deutsche Diktion des Shakespearschen Originals bildet in der Aufführung die Grundlage des gesprochenen Wortes.

Wenn beispielsweise der Narr Trinkulo die Situation auf der Insel beschreibt, in der sich die Schiffbrüchigen nach dem Sturm befinden, baut Nolte das englische Original akribisch der äußeren Textgestalt folgend in ein deutsches Spiegelbild um, das sowohl akkurat als auch verzerrt wirkt:

Here's neither bush nor shrub, to bear off any weather at all, and another storm brewing; I hear it sing i' the wind: yond same black cloud, yond huge one, looks like a foul bombard that would shed his liquor

Hier'st weder Busch noch Strauch, zu ertragen irgend Wetter überhaupt, und ein weiterer Sturm braut; ich höre ihn singen i' de' Wind: fern gleiche schwarze Wolke, fern riesig eine, schaut wie ein ein übles Fagott das würde vergießen seinen Likör.

Die herausragende Rolle Noltes ist aber kein reines Prospektphänomen. Nach der Vorstellung stellte er sich dem Applaus zwar in bescheidener Körper- und Modesprache, aber doch wie selbstverständlich mittig positioniert zwischen Schauspielern, Musikerin, Bilder und Regisseur. Die Zentralstellung Noltes entspricht mit Fug und Recht der Zentralstellung seines Werkes, das an diesem Höchstsommerabend zur Aufführung gebracht wurde. Ein Werk, das als liebevolle Hommage an Shakespeares Text und die dörrende Welt im kalten Kosmos verstanden werden kann.

Das Innere der Tiefgarage am Bodensee-Hafen gleicht einer eigentümlich feuchten, stickigen Höhle. Eine ohnehin niedrig gezogene Betondecke beengt den Raum, umso mehr durch ein darunter befestigtes, frei liegendes Rohrsystem, an dem hängende Schirmsprinkler montiert sind. Nach der Einfahrt aus der grellen Oberwelt flackern klebrige Neonröhren grob im Gas-Abgasgemisch. Der Ort ist belebt. Wir, das Publikum, schließen träge Wagentüren. Männer mit selbstbewussten, Frauen mit ernährungsbewussten Konturen verlassen die Komfortzone der Kunstledersitze. Vereinzelt folgen Töchter und Söhne, deren Kleidung offenkundig heute Abend Premiere hat. Günstiges Gewebe, aber situierte Schnitte mit klassizistischer Linienführung und mutlos-konventioneller Farbgebung. Formen und Stoffe möchten auf Eleganz hinaus, sturmtauglich wirken sie nicht, aber unfreiweillig theatral.

In diesen Kostümen bewegen sich die vermögensverwaltenden Jahrgänge betont festlich: Kunst ist ein Sonntag. Die Erbschaftsanwärter von der SUV-Hinterbank aber sehen nicht ein, weshalb man im geistigen Schlepptau dieser Arrièregarde der bürgerlichen Moderne nicht auch schlurfen dürfe: verkaufsoffene Kunst ist ein verkaufsoffener Sonntag. Einer der Herren blickt nach einer etwas überschießenden Rotation des Unterarms auf seine Armbanduhr, nur um gleich darauf in einer deutlich geschmeidigeren Geste das Smartphone aus dem Revers für einen kurzen Kontrollblick zu ziehen. Es ist wirklich höchste Zeit!

Der Tross signalisiert, soweit er kann, Blaupausen jener versunkenen Bürgerlichkeit, ohne die das Theater am Kornmarkt in Bregenz nicht stünde. Dabei kann das Weißlicht der Röhrenlampen nicht verbergen, dass die Couleur der Bürgerlichkeits-Mimikry zu farbsatt ist. Wie das Übergrün von Plastikblumen, die bisweilen in die Nichtorte der Hotelkettenfoyers auf das Walnussfurnier von Couchtischen gepflanzt werden. In dieser Halbaura zwischen Kopie und Original, stolpern und stolzieren wir Simulanten durch die Betonhöhle auf dem Weg zum Spektakel und sind dabei schon mitten im Drama. Von den Dimensionen der Fahrzeuge abgesehen, wirkt das vorgelagerte Bühnenbild, die Tiefgarage schräg unten neben dem Theatergebäude, wie eine formalinkonservierte Szenerie aus dem Jahr 1988. Das war das Jahr, als Nolte geboren wurde, Bosse 19 Jahre alt war und Shakespeare 373 Jahre tot. Damals titelte der Spiegel: "Der Mensch, zu dumm fürs Überleben".

Nolte, obwohl lange schon erwachsen, wird gerne als "junger" Autor vorgestellt. Heute schreibt er aus Berlin. Er gehört zu den wenigen Schriftstellern mit Resonanz, die überhaupt Stücke für das Theater verfassen und deren Werke auch aufgeführt werden. Nolte ist zwei Jahre nach der Explosion des Atomkraftwerks im sowjetischen Tschernobyl auf die Welt gekommen, im Calenberger Land. Seine Jugend in der Provinz der wiedervereinigten Bundesrepublik fällt in die verträumten Friedensjahre nach dem Kalten Krieg. Oh God, save history lautet eine Zeile aus dem berühmten Lied der Sex Pistols, die mit No future, no future, no future for you den 1980er Jahren ein Etikett verliehen hatten.

Oh God, save history klang in den Nachwendejahren ironisch prophetisch nach. Wer, wie Nolte, in den 1990er und 00er Jahren heranwuchs, erlebte einen Kollaps in die totale Gegenwart, ihre Ausgestaltung als permanentes Widerkauen der Vergangenheit, ein Meer aus Retrowellen ohne echte Avantgarde, Auflösung in Referenzen, Fußnoten, Verweise und Hyperlinks. Die Gegenwart als (Paul's) Boutique.

Nach 1989 begegnete die globale Zukunft nicht mehr als Versprechen, ließ sich nicht als gestaltbarer Möglichkeitsraum begreifen, war ohne positive Utopie. Die Zukunft in Form der globalen Bedrohung, als klimatische Apokalypse oder atomarer Anihilierungskrieg hat die Form einer kollektiven, planetaren Selbstgefährdung ohne individuelle Rettungsoptionen. Die Welt hatte zwar schon früher in Flammen gestanden. In Noltes Heimat beispielsweise, dem Calenberger Land, brannten nach der Hildesheimer Stiftsfehde 1519 die Dörfer lichterloh. Später, zu Beginn des Dreissigjährigen Kriegs verwüsteten dort Johann T’Serclaes von Tilly und Gottfried Heinrich zu Pappenheim mit ihren Truppen erneut das Land und die Menschen.

Für die Betroffenen fiel dabei ihre ganze Welt in Schutt und Asche. Ihre Welt, aber nicht die Welt. Denn die Endzeitstimmung dieser Epoche war offen für die Zukunft gelagert. So sehr die Apokalypse alles Bekannte bedrohte, es gab doch dahinter eine (noch) unbekannte, künftig zu entdeckende Neue Welt. In den Jahren, in denen Shakespeare den Sturm schrieb und Pappenheim marodierte, erfolgte in Jamestown, Virginia die erste erfolgreiche britische Besiedlung. Das Britische Empire lag in der Zukunft und hinter der verkohlten eigenen Welt wusste man um den Fluchtpunkt einer noch zu erobernden, zu bepflanzenden weiteren, fremden Welt.

Aber seit den 1980er Jahren waren die Grenzen der Welt in Auflösung, der Globus restlos erschlossen, terra cognita. Der klima- und atomarkatastrophale Gefahrenraum kann seither nur noch total vermessen werden. Der Raum zwischen der Bodensee-Messstation und den Waldbränden in Galizien ist, wie der jenseits davon, in alle vier Himmelsrichtungen umfassend und abschließend erschlossen und liegt in einem Territorium der geschlossenen Kugeloberfläche. Die Apokalypse der Gegenwart hat die Dimension des Ultimativen, weil sie den als komplett demarkierten potentiellen Lebensraum völlig ausfüllt. In dieser Maxime überkompensiert die abstrakte Unheilsbefürchtung die eigene Erfahrungswelt. Das Feuer in Galizien brennt am Rande des Bodensees und Ignoranz verbleibt als Strategie zur Beherrschung: "Fortzusehen, fortzuhören, fortzuleben, ist das Geschäft der Epoche" (Günther Anders)

Der Premierenabend in Bregenz mit seinem klassischen Stoff (denn was könnte klassischer noch sein als Shakespeares The Tempest?) empfahl sich als willkommene Gelegenheit für dieses Fortleben. Zuschauer zu sein, nicht Teilnehmer, dieses Rollenangebot verspricht zumindest vorübergehende Rettung. Das Parkett ist ein sicherer Hafen; oder zumindest eine Planke, an die man sich im Tosen klammern kann. Auf der Bühne sind Zuschauer üblicherweise auch nicht gewünscht. Die Aufgabe dort hat George Tabori einmal formuliert:

Leben zu produzieren und nicht Kunst zu reproduzieren; das Wort Fleisch werden zu lassen, bei aller Korruption, die das bedeutet. Worte verwesen nicht, Fleisch ja.

Die Zuschauer als Fleischfresser und Lebenskonsumenten. Die Spielstätte des Bregenzer Sturms befindet sich in einem umgebauten Kornspeicher, was vegetarischer wirkt. Das erste Theater der Stadt war 1812 im Schlachthaus am gleichen Marktplatz eingerichtet worden. Während im Erdgeschoss Leben zu Fleisch geschlachtet wurde, kam im ersten Stock das Wort zur Aufführung. Ein Architekt mit dem Namen Hirn hatte dann 1838 das "Kornhaus" bauen lassen, das erst in den 1950er Jahren vom württemberger Archtikten Willibald Braun in den aktuellen´Theaterbau umgestaltet wurde. Der Kornhandel - zwischen dem Schwabenland, der Ostschweiz und dem Vorarlberger Land, bis hin nach Norditalien - war seit der Bregenzer Kornmarktordnung von 1650 die wirtschaftliche Grundlage der Stadtentwicklung und später der Verbürgerlichung. Thou art translated. Die bauliche Übersetzung Willibald Brauns erfolgte als Antragung eines Querschiffs in Beton. Es ergänzte das besitzrepräsentative, tempelartige Längsschiff - ein klassizistisches Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jahrhundert - um ein bildungsrepräsentatives, modernes, Kulturpalais aus dem 20. Jahrhundert auf der Rückseite.

Vor diesem Bau marschierten im April 1945 zwangsrekrutierte marrokanische Soldaten unter französischer Flagge auf und schufen die Grundlage für ein Theater, das auf der Bühne Leben und nicht nur Kunst als Propaganda produzieren konnte. Sultan Muhamed V. konnte am Kornmarkt auf einem Thron sitzen, der dafür aus den im Kloster Mehrerau gebracht worden war, wo er als Theaterrequisite eingelagert gewesen war. Am Premierenabend von Bosses und Noltes Inszenierung wirkt das Publikum lokaler. Für einen so europäischen Stoff von Weltrang, präsentiert es sich fast auffällig regional homogen. Die architektonische Formensprache der Jahre 1918-1945 im seewärts gelegenen Querschiff entgeht uns Konsumenten an diesem Abend. Wie damals der Sultan, flüchten wir unter dem Tempelgiebel des alten Speicherbaus. Aber anders als er ziehen wir von dort weiter in den Schatten des Foyers und noch weiter, bis in die Ränge. Die Verbannung des Publikums dorthin, weg von der Bühne, war zunächst in London im 19. Jahrhundert erfolgt, nach dem Neubau des königlichem Drury Lane Theaters. Der Bau, in dem das Drury Lane untergebracht war, hatte zwar den großen Brand von London 1666 überstanden. Aber 1809 brannte die bedeutende Shakespeare Spielstätte in einem spektakulären Feuer völlig aus.

Beim Neubau hatte man sich entschieden, die Grenze zwischen Schauspielern und Publikum kategorisch zu ziehen und bemühte sich auch um die Sicherheit der Theaterbesucher. So hatten beim Wiederaufbau des abgebrannten Drury Lane auch die Schirmsprinkler Weltpremiere. In dieses Gebäude wurden sie erstmals eingebaut, nach dem Patent des einhändigen Seglers und amerikanischen Klavierbauers Henry S. Parmelee. Dieser hatte die Idee für das automatische Löschsystem vom Briten Hiram Maxim, dem Erfinder des Maschinengewehrs. Aber findige Geister wollen die Idee schon bei einem anderen bedeutenden Waffeningenieur, Leonardo da Vinci, vorgeformt wissen. Da Vinci soll die automatisierten Wasserkanonen für die Küche des milanesischen Herzogs Ludivico Sforza anlässlich der Hochzeit mit der 15-järigen Braut Beatrice d'Este entworfen haben. Da Vincis Konstruktion und die dazugehörige Anekdote sind wohl eine Legende, in seinen Tagebüchern und Notizen findet sie sich nicht. Aber der Mailänder Ludivico Sforza wurde verdächtigt, das historische Vorbild für Shakespeares Protagonisten Prospero zu sein. Die Geschichten um die Machtübernahme der Sforzas lesen sich jedenfalls nicht völlig anders als jene in The Tempest.

Die Eigennamen der Charaktere, Alonso, Ferdinand usw. passen insofern zu den Ortsangaben Mailand und Neapel. Die Zeitangaben sind spärlich und betreffen fast ausschließlich relative Zeitbegriffe, Zeitabstände, die den Rahmen einer Lebensspanne nicht überschreiten, individualbiographisch also immanent sind. Der Text weist den Charakteren kein Alter zu, nur Miranda ist 14 Jahre alt - wie immer bei Shakespeare, der die Altersanabe stets nur bei 14-jährigen Mädchen vornimmt.

Die Aufführung in Bregenz bleibt dieser Entrückung von Ort und Zeit gerecht. Mailand, in der Renaissance eine der größten Städte Europas mit enormer kultureller Bedeutung, wird nicht nach New York oder Tokio verlegt. Es bleibt einfach wortgetreu Mailand. Weder die Kostüme noch das Bühnenbild geben eine nähere Referenz an Ort und Zeit. Prospero tritt in grauen, leger bis lumpigen, weit geschnittenen Kleidern mit langem, ungepflegten Haaren auf, eine Art Big Lebowski, schwer zu verorten im Kontinuum zwischen Prof oder Hobo. Ein dreckiges graues Jackett erinnert an die verlorene soziale Stellung in der Zivilisation, seinen anhaltenden Anspruch darauf und seine Herrschaftsstellung im Mikrokosmos seiner Insel. Das wild wachsende Haar im Gesicht und auf dem Kopf wirken als Zeichen des Kulturverlusts und der Verrohung.

Unverkennbar, dass dieser Prospero auch ein Robinson ist. Miranda und Ferdinand verschmelzen in ein Mosaik aus Rosa und Hellblau mit floralen Ornamenten, das nicht nur die binäre Geschlechtsmorphologie verschwinden lässt, sondern das Alter der beiden als infantil grundierte Dauerjugendlichkeit erscheinen lässt. Jeunesse dorée. Vieles ist purer Pop an diesem Abend und das Publikum braucht ein wenig, um zu merken, dass hier nur etwas Witz aber kein Klamauk geboten werden soll. Das Publikum kichert schon beim initialen Auftritt Ariels niederschwellig und auch im weiteren Verlauf des Abends war stellenweise immer wieder zu befürchten, dass es auf schenkelklopfende Unterhaltung hofft.

Ein Gefühl, zu lange gesteigert, wird sehr kurzweilig, aber peinlich. (Otto Ludwig)

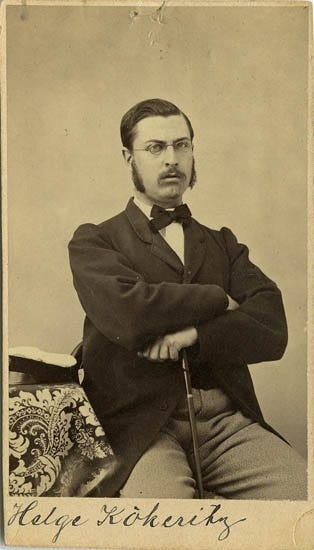

Dazwischen spürt man aber die bleierne Schwere hinter und zwischen den Scherzen, den freiwilligen wie den unfreiwilligen. Die missglückten Scherze fügen sich in die purifikative Aufführung mit dem Text von Nolte. Shakespeares eigenem Witz in deutscher Sprache beizukommen war historisch, zum Zeitpunkt der ersten Übertragungen, gar nicht gewollt, strukturell immer schier unmöglich, weil er so tief in der Sprache und der Tragik seiner Dramen verwurzelt liegt. Wir können seit Kökeritz wissen, dass die Aussprache des Originals den Witzen andere Dimensionen gibt. Der von der schwedischen Insel Gotland stammende Linguist und Shakespeare Forscher Helge Kökeritz hatte in Heidelberg studiert, bevor er in Harvard und Yale unterrichtete. Deutsch war ihm die liebste Sprache gewesen. Im Alter von 61 Jahren starb er als Junggeselle. Kökeritz gilt als Pionier der Rekonstruktion der historisch zeitgenössischen Aussprache der Shakespearschen Texte. Er hatte in seiner Arbeit nicht nur eindrucksvoll die enorme Musikalität einer historischen Intonation demonstriert, sondern auch belegen können, dass zahlreiche Passagen im Werk Shakespeares erst mit der rekonstruierten Aussprache ihren eigentlichen Humor offenbaren.

Der Wandel der Aussprache über die Zeit, die Verschiebungen der Assoziationen, der Wandel der gesellschaftlichen Normen: das alles hat den originären Witz geglättet und bisweilen verschwinden lassen. Forschend lässt sich das feststellen, aber nicht reparieren. Die Konturen der sprachlichen Monumente, die Shakespeare wie ein Bildhauer geschaffen hat, sind unter dem Wandel der Zeit geschliffen worden. Die frühen Übersetzer haben dann bisweilen erst gar nicht versucht, das Original abzubilden. Schlegel übersetzte in A midsummer night's dream den Namen der Figur Nick Bottom als Klaus Zettel, weshalb die Begrüßung des Eselskopfes als Hinterteil

Bless thee, Bottom! Bless thee! Thou art translated.

aus Text und Stück verschwand. Noltes Parallediktion hingegen erlaubt die Beibehaltung des - auch in The Tempest vorhandenen - Hinweises auf orale und aborale Körperhöhlenöffnung, die in Bregenz nur beiläufig frivol zur Aufführung gebracht wird. Bei aufmerksamer Betrachtung und verständigem Zuhören kommt in dieser Szene der ganze Ernst zum Tragen, der sich aus Opposition und Verbundenheit von Sprach- und Defäkationsorgan ergibt, menschlicher Distanz zur sprachlosen Natur und seiner Verstrickung in ihre übel riechenden Zwangsläufigkeiten, Krone und Unrat der Schöpfung.

Gegen Amüsement und Spektakel stemmt sich die Inszenierung nicht mit biederem oder getragenem Ernst, sondern mit Brechungen und Dispersion in einem Spiegelkabinett von Bezügen. Dabei führt ein Vertrauen auf die Form, das nicht einfach eine Kompensation von Misstrauen gegenüber den Inhalten darstellt.

Ariel tritt in dieser Aufführung im streng gegen die Dunkelheit des Raumes definierten Kegel des Rampenlichts auf. Der dirigierte Lichtstrahl trifft auf die glitzernde Pailletten Version eines Norman Norell Kleides und eine Kurzhaarfrisur, die der Figur Autonomie, Strebsamkeit, Selbstbewusstsein verleiht und insgesamt zur klassische Modernität der Erscheinung beiträgt. Ein Popstar mit Referenz auf die Emanzipation als Drinking Woman in den 1920er Jahren. Die Fassade des Kostüms - eine metallische Täfelung, irgendwo zwischen Lametta und Fischschuppenpanzer - wäre auf einer Verleihung der Academy Awards kaum auffällig geworden. Wenn Ariel von amazement spricht und singt, dann braucht es gar nicht Noltes Wörterroboter, um ganz abgekürzt in die Gegewart auch amazon zu hören.

Wer hier kicherte, wurde selbst zum Teil der Aufführung. Die Verlockung, den Witz nicht als "überlebte Katastrophe" (Tabori), sondern als Gag zur Belustigung zu empfinden, läuft in dieser Inszenierung ebenso ins Leere, wie die Deutung von Pop und Glamour als Ornament und Staffage einer Operette. Hier wird kein Märchen inszeniert und keine Fabel, kein Angebot ins Regressive unterbreitet. Wenn Bosses Figuren Noltes Wortsalven rattern, spürt man den kalten Automatismus, der hier an die Stelle der Übersetzung getreten ist. Als ob Prospero schon beinahe, die Sprache in der Fremde verloren hätte. Denn Miranda hat sprechen nur in der Einsamkeit der Insel gelernt und ein Robinson verliert die Sprache, die nur im Gebrauch erhalten bleibt, die auf Zivilisation und Dialog angewiesen ist und sonst zu dem Gebrabbel verkommt, der den Barbaren ihren Namen gibt.

Mit der Kunstfertigkeit einer guten Übersetzung hat Noltes maschinelle Paralleldiktion nichts zu tun. Überhaupt erscheint es fragwürdig, von einer Übersetzung zu sprechen. Die automatisierte Anwendung eines Wörterbuchs auf Shakespeares Text ist eine Abstraktion vom Original.

Aber die originale Grundlage ist in diesem Fall doppelter Natur: Theateraufführung und gedichteter Text. Shakespeare war very much a person of the theatre, but he was also very much a person of the book. Noltes Beitrag betrifft den Wortlaut Shakespeares als Skelett seines Werkes, aber zielt auf die Aufführung und Fleischwerdung dieses Textes. Noltes Abstraktion wird in Bosses Darstellung konkret. Dafür verantwortlich sind das meisterhafte Bühnenbild von Stéphane Laimé, die Kostüme von Kathrin Plath und die Musik von Carolina Bigge. In ihrer Aufführung wird die fehlende Harmonie der primitiven Syntax nie atonal. Im Gegenteil fügen sich die bisweilen groben Wortfolgen Noltes als Element in eine Inszenierung, in der melodisch versöhnliche Musikalität dominiert. Polyphony is written, but harmony is heard.

Erst Noltes pattern meccanico Ansatz ermöglichte es, wie ein antiharmonischer Sprachteppich, dass in Vorarlberg den ganzen Abend über Shakespears Dichtung gegenwärtig war. Denn Versatzstücke des englischen Originals bilden in der Inszenierung eine zweite Tonspur, eine harmonische Obertonspur. Die Musikalität der Aufführung alleine zeigt, dass eine höhere Werktreue kaum zu erreichen ist. Denn Shakespeares Tempest war immer als musikalische Aufführung angelegt, in dem das Heulen des Sturmes und die Melodien der Geister das Duett bilden. We are going to hear a play lautete der Plan der Zuschauer im elisabethianischen England auf dem Weg ins Theater. Deshalb waren wir, in wörtlicher Übersetzung, keine Zuschauer (spectator), sondern in Noltescher Wörterbuchgenauigkeit Zuhörer im Sinne einer audience.

Der Hörerschaft in Bregenz ist eine Nicht-Übersetzung im Sinne des Originals zuzumuten. Englisch ist "Weltsprache" und das Publikum mindestens schulgebildet. Weitgehende Einigkeit herrscht in den Studien zu Shakespeare, dass The Tempest unter dem Eindruck der Kolonialgründung in Jamestown, Virginia, der ersten dauerhaften Besiedlung Nordamerikas entstand. Die Durchsetzung von Englisch als "Weltsprache" erfolgte seither in Etappen, aber im Ergebnis darf davon ausgegangen werden, dass die Zuhörer in Bregenz überwiegend der englischen Sprache mächtig sind. Wir hören die Polyphonie Shakespeares und sehen ein Meisterwerk des "poetischen Realismus". Poetischer Realismus - diesen Begriff prägte der deutsche Schriftsteller und Shakespeare-Epigon Otto Ludwig in seinen wirkmächtigen und doch vergessenen Shakespeare-Studien aus dem 19. Jahrhundert. Ludwigs Perspektive auf die Shakespearschen Dramen lesen sich wie eine antizipierende Kommentierung der Inszenierung von Bosse:

So entsteht eine Art Symphonie von kontrastierenden und doch einstimmenden Gedankenrhythmen. Einer oder einige sind wechselnd Zuschauer und Schauspieler, jeder ist sein eigener Hörer, sein eigenes Publikum. Es treten Pausen ein in den einzelnen Stimmen, während eine oder mehrere andere ihre Themata weiterführen. So entsteht eine harmonische Verwirrung, ein klares Durcheinander, ein einheitlichstes Mannigfaltigstes.

Es handelt sich hier um eine Welt, die von der schaffenden Phantasie vermittelt ist, nicht von der gemeinen; sie schafft die Welt noch einmal, keine sogenannte phantastische Welt, d. H. keine zusammenhangslose, im Gegenteil, eine, in der der Zusammenhang sichtbarer ist als in der wirklichen, nicht ein Stück Welt, sondern eine ganze, geschlossene, die alle ihre Bedingungen, alle ihre Folgen in sich selbst hat. So ist es mit ihren Gestalten, deren jede in sich so notwendig zusammenhängt, als die in der wirklichen, aber so durchsichtig, daß wir den Zusammenhang sehen, daß sie als Totalitäten vor uns stehen; das Handeln in dieser Welt, so greiflich und anschaulich es ist, es ist ebenfalls zugleich durchsichtig, und wir sehen seinen notwendigen Zusammenhang mit der handelnden Gestalt, wir sehen es aus der Totalität der poetischen Person hervorgehen und ebenso wieder auf die betreffende Totalität einer anderen wirken. Es ist eine ganze Welt; in Geschlossenheit so mannigfaltig wie das Stück wirklicher Welt, das wir kennen. Raum und Zeit sind nichts als Rahmen, Stetigkeit des Vorganges und Mittel dazu.

Die Legitimität der Paralleldiktion Noltes ist in dieser Inszenierung also vielfach gegeben. Erstens verdeutlicht das regressive Moment der primitiven Sprache die Situation auf Prosperos und Mirandas Insel fernab der Zivilisation Mailands und Neapels, der europäischen Mittelmeerwelt. Noltes Diktion wirkt durch die fehlende Syntax der eigentlich sprachlichen Ebene beraubt, als ob eine Schicht Kultur abgetragen worden wäre. Was bleibt ist ein Sprachstumpf, ohne gewachsene Tonalität. Die Handlung erschließt sich nicht aus der wohl verstandenen Sprache sondern aus den Bewegungen der Schauspieler, ihrer Mimik und Gestik. Das gibt der Inszenierung eine animalische Dimension die ex negativo ihr Gegenteil zur Darstellung bringt und demonstriert, wie sehr Sprache aus dem gesprochenen Wort am Rande der Musikalität lebt, wie sie ohne Zwischenmenschlichkeit und Geselligkeit verkrüppelt und verkümmert.

Teile des Publikums lachen, als Miranda mit Prospero auf der Bühne einen Konflikt ohne Worte austrägt in Form eines schnellen Wechselspiels von leichten, zielgenauen Schlägen. Hier ist aber nicht ein drolliger Ritus als Ausdruck von Intimität zwischen Vater und Tochter angezeigt, sondern in diesen Szenen zeigt sich, dass mit Prospero und seiner Tochter zwei Menschen in völliger Abgeschiedenheit überlebt haben, von denen eine die Sprache nur in völliger Abhängigkeit vom herrschenden und einsamen Vater hat erlernen können. Das Ritual zeugt vom Sprachverlust und ist Ausdruck einer animalischen Kommunikation, die nichts benennen kann. Vor der Ankunft der Feinde, die erst menschliche Gesellschaft stiften, waren alle anderen Stimmen auf der Insel jene von Geistern.

Zweitens ist eine Übersetzung von Shakespeares Dramen in die Deutsche Sprache bei einem englischsprachigen Publikum nicht zwingend erforderlich. In der polyphonen Inszenierung von Bregenz dominiert und imponiert neben der Paralleldiktion Noltes vor allem die originale Dichtung. Das wird deutlich in der Verarbeitung einer zentralen Textpassage dieses Dramas, Ariels Lied:

Full fathom five thy father lies;

Of his bones are coral made;

Those are pearls that were his eyes:

Nothing of him that doth fade

But doth suffer a sea-change

Into something rich and strange.

Sea-nymphs hourly ring his knell

Hark! Now I hear them – Ding-dong, bell.

Die ganze Poesie dieser Passage bleibt in der Bregenzer Aufführung erhalten und wird entfaltet. Die Passage hörte das Publikum in Bregenz nicht in Noltes Deutsch, sondern im Original. Und die Passage konnte man auch sehen: Das Bühnenbild aus Tauen erinnert durchweg an jene full fathom.

Die Taue lassen die Figuren wie Marionetten erscheinen. Auf der Bühne haben sie abstrakte Wirkung und lassen als vertikale Linien einen ortlosen Raum entstehen, der sich aber situativ konkretisieren kann, z.B. wenn die Taue so verschnürt werden, dass ein Baumgeflecht entsteht mit einem Stamm. In diesen Strängen verheddern sich die Akteure und an diesen Strängen können sie sich halten. Ding-dong, bell klingen die Melodien an diesem Abend gegen die steinernen Sprachfragmente Noltes. Die Kostüme, das Bühnenbild, die Musik: das alles fügt sich zu Pop. Ding-dong klingt es durch die Gitterstäbe aus Tauwerk, wenn in wiederkehrenden Schleifen der Refrain des Abends gesungen wird:

Hell is empty and all the devils are here.

Auf der Textebene ist freilich nichts übrig vom Pop. Denn Hell is empty and all the devils are here besagt ja nicht, wie Kritiker nach der Premiere meinten, dass die Welt voller Teufel sei, Bosses Inszenierung uns also die allgemeine Niederträchtigkeit des Menschen vor Augen habe führen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Nur: die Hölle ist leer. Im 19. Jahrhundert hatte man das Drury Lane Theater oder das Theater über dem Schlachthaus von Bregenz noch halbwegs im Glauben betreten können, der Himmel sei besetzt. Aber eigentlich war der Übergang da schon in vollem Gange: die vorherrschende Selbstverständlichkeit des religiösen Weltbildes war durch Unsicherheit in letzten Fragen abgelöst. Die moderne Kunst des Bürgertums entwickelte sich parallel zur Säkularisierung und führe zur sakralen Stellung von Kunst und Theater. "Kunst war ein Sonntag" schrieb der Historiker Thomas Nipperdey. Kunst sei um 1900 nicht "Politikflucht, sondern Ausgleich und Kompensation angesichts von Verkrustungen" gewesen, "Politikdistanz und Kunstintenistät" in Wechselwirkung. Kunst deckte den Gegenweltbedarf. Die Sakralisierung der Kunst infolge der Verweltlichung des Daseins im 19. Jahrhundundert, der Verwissenschaftlichung, Technisierung, Bürokratisierung, der Lösung aus Traditionen, der Dominanz von Finanzkapital und industrialisierter Produktion, diese und die damit verwandten Prozesse leerten nach und nach den Himmel.

Heaven is empty and all the angels are here wäre die Phrase, mit der sich die Verweltlichung auch der politischen Religionen im 19. und 20. Jahrhundert paraphrasieren ließe. Die Utopien von der besseren Gesellschaft, vom neuen Menschen sind Versatzstücke der Verlegung der Heilsversprechen vom Himmel ins Diesseits. Vor diesem Hintergrund erst wird die thematische Stoßrichtung deutlich, wenn nach der Säkularisierung des Himmels auch jene der Hölle erfolgt. Gott ist in Bregenz ganz selbstverständlich schon tot; der Mensch der Gestalter seines Schicksals, autonomer Schauspieler und Regisseur in seinem Lebensstück, Kapitän am Ruder, Mann am Steuer.

Allein, mit der globalen Apokalypse stellt sich die Frage nach der Säkularisierung der Hölle nunmehr aufdringlich konkret. Der Teufel ist nicht mehr in der Hölle. Er ist here, in Bregenz, auf diesem einen Planeten, der so restlos erschlossen ist, dass selbst Himmel und Hölle im globalen Dorf liegen; ein Dorf in dem es brennt, aber nicht wie im Calenberger Land im 16. Jahrhundert, begrenzt in Zeit und Raum, sondern ohne Ende. Dass in Bregenz nur die Sonne scheint und nicht der Wald brennt, dass der Kornspeicher dort voll ist, erscheint zufällig, bedroht, willkürlich. Die Realität einer global allumfassenden konkreten Bedrohung berührt letzte Fragen und markiert einen Schnittpunkt zwischen Abstraktion und Konkretem.

Die Veränderungen der globalen Umwelt sind ungreifbar und spürbar zugleich. Es gibt keinen Ort mehr auf der Welt zwischen Arktis und Antarktis, in dem der Niederschlag nicht durch Chemikalien belastet ist, die Ergebnis einer maschinellen Synthese sind. Die Unglaubwürdigkeit der Jenseitsversion von Hölle und Teufel erschöpft sich nicht einfach im Wegfall einer drohenden Strafe nach dem persönlichen Ableben. Der Glaube an die Nicht-Existenz von Hölle und Teufel ist etwas anderes. Hell is empty and all the devils are here setzt einen Ort Hölle voraus der als Leere vorgestellt wird und außerdem stellt er ein Glaubensbekenntnis an den Teufel im Plural dar. Die Teufel freilich sind nicht abstrakt, magisch, ungreifbar, sondern sie sind here und gleichen dem jüdisch-christlichen Gott Jachwe, der als "Ich bin der Ich-bin-da" übersetzt worden ist.

Ungreifbar aber stetig präsent ist in der Tempest Premiere am Bodensee der Bezug auf die apokalyptische Gegenwart. Wir glauben Shakespeare und Bosse, dass die Teufel da sind. Aber niemand moniert auf der Bühne den CO2 Ausstoß, die Überwachungsdiktaturen, die Panzer in der Ukraine, Atomkraftwerke unter Beschuss, vertrocknete Landschaften, vernichtete Ernten, full fathom five das Mittelmeer voller Leichen, Lügen der Legionen von Trumpisten, Gefängnisse in Belarus und Hongkong, schmelzende Pole, nirgendwo steht davon etwas, kein Wink verweist darauf, an keiner Stelle präsentiert sich das Stück politisch, zeitkritisch, intervenierend, disruptiv, anprangernd.

Aber durchgehend steht die universale Bedrohung, die Angst im Raum.

Hier'st weder Busch noch Strauch, zu ertragen irgend Wetter überhaupt, und ein weiterer Sturm braut; ich höre ihn singen i' de' Wind: fern gleiche schwarze Wolke, fern riesig eine, schaut wie ein ein übles Fagott das würde vergießen seinen Likör.

Nachdem sich der Sturm auf Propsperos Insel gelegt hat, erwartet Trinkulo schon das nächste kommende Unheil. Den Ort, wo in der Mitte des tropischen Sturmes eine absolute Windstille herrscht, wo man den Sturm noch hört und sieht, aber nicht mehr spürt, hat der Freizeit-Meteorologie Sidney Miller Ballou 1892 als "Auge des Sturms" beschrieben.

S.M. Ballou beschäftigte sich außer mit der Meteorologie von Stürmen hauptsächlich mit Kriegsmarine, war hauptberuflich Richter auf der Insel Hawaii und vertrat die letzte Königin Hawaiis, Liliʻuokalani juristisch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Ballou stützt sich auf die Berichte des britischen Seefahrers William Dampier. Dampier hat nicht nur als erster Guacalmole beschrieben, sondern im 17. Jahrhundert maßgeblich an der Schaffung des britischen Seeimperiums und der englischen Weltsprache mitgewirkt. Er war es auch, der Alexander Selkirk, das historische Vorbild für Robinson Crusoe, von seiner einsamen Insel vor Chile abgeholt hat. Kapitän Dampiers Beschreibungen aus dem Auge des Sturms entsprechen der Bedrohungslage von Trinkulo:

Black clouds began to rise apace and moved towards us [...] By 12 a Clock at night it blew exceeding hard, and the Rain poured down as through a Sieve. The violent Wind raised the Sea presently to a great heighth, and it ran very short and began to break on our Deck. We continued scudding right before Wind and Sea from 2 [...] until 11 [the next morning]. Then it fell flat calm [...]; but the Sky looked very black and rueful and the Sea tossed about us like an Egg-shell, for want of Wind.

Das Besondere an der Aufführung in Bregenz erschließt sich nicht in Feststellung einer diffus drohenden, umspannenden und hoffnungslosen Apokalypse und der Allgegenwart von potenzieller Vernichtung. Die Insel der Bregenzer Tempest Aufführung ist kein utopischer Ort und kein dystopisches Weltuntergangsszenario. Poetisch realistisch geht die Inszenierung über den Text von Nolte hinaus. Aber die befremdliche Tonspur von Nolte trägt dazu bei, dass die Inzenierung dabei nicht als romantische Popballade mit slapstick Momenten daherplätschert. "Miranda und Ferdinand" könnte auch der Name einer Bar in Berlin oder eines DJ-Duos sein. Prosperos Insel ist keine phantastische Ferieninsel, auf der am Ende das kunterbunte, MDMA-gut gelaunte, love, sex and harmony Pärchen der Kronfolger die MS Sonnenkönigin besteigt, weil die Bühnenwelt von der Realität der Messrekorde an der Bodensee-Messstation entkoppelt wäre. Dagegen sperrt sich die polyphone Form der Aufführung mit der Kraft von Shakespeares Dichtung. Hell is empty and all the devils are here ist an diesem Abend ein melodischer Poprefrain, aber nichts daran bleibt phantastisch im Sinne von märchenhaft. Der Pop ist hier keine Flucht ins Harmonische.

Die Traumlandschaft generiert keine heile Inselwelt, auf die man sich zur Entlastung retten kann und die durch Ausblendung der defekten realen Welt zu erreichen wäre. Es gibt keine Show, keine Feierabendserie, keine Insel mit Sandstrand und unbeschwerten Melodien.

Sicher, "Flucht ist eine der popistischen Grundgesten" (Tobias Rapp). Flucht in eine Fabelwelt ist ein hoffnungsos scheiternder Versuch der Abstandname, eine Regression und stabilisiert deshalb die kaschierten Fluchtgründe. Aber Abstandnahme ist auch eine Grundgeste von Literatur und Kunst. Durch kritische Artikulation alleine lässt sich unter Bedingungen einer totalen Bedrohungslage im restlos erschlossenen Raum in einer permanenten Gegenwart jedoch kein Abstand gewinnen. Das Benennen der Probleme, die Warnung vor der Zukunft, die lauten Konfessionen, Aufrufe, Unterschriften und Retweets, Inzenierungen mit dem Ziel, "aufmerksam zu machen", die Bekundungungen von Beileid, Mitleid und eigenem Leid laufen leer, erschöpfen sich in Wiederholung und Wirkungsschwäche angsichts der in Zeit und Raum ausufernden Dimensionen des realen Dramas. Kassandra ist schon lange heiser.

Die beengte Welt, der dauerhafte Alarm, die Hysterie, Panik und Paranoia derjenigen, die tatsächlch verfolgt sind: was als "Polykrise" subsummiert worden ist, kann durch sprachliche Artikulation und Rationalisierung allenfalls punktuell aber nie hinreichend kompensiert werden. Das Fortsehen, Forthören und Fortleben - die Apokalypse-Blindheit - sind nicht Ausdruck einer Verweigerungshaltung oder politischen Passivität, sondern mechanische Konsequenz einer Assymmetrie zwischen universalen Herausforderungen und individuellen Bewältigungskapazitäten.

Nicht mehr und nicht weniger hat die Inszenierung zu bieten, als unser Drama auf die Bühne zu bringen und dort zu verdichten. Wer sich aus der Tiefgarage in den Tempelbau am Kornmarkt flüchtete, in Erwartung einer Inszenierungsinsel mit schattigen Plätzchen für Momente unbeschwerter Tagträume, der wäre besser zwischen den Luftsäcken der technisch gezauberten Sicherheit in seiner klimatisierten Fahrgastzelle sitzen geblieben. Denn wer es wagte, befand sich im Auge des Sturms, die Teufel zugegen, die Engel aber auch.

Die Tiefgarage am Bregenzer Hafen ist nach der Vorstellung nicht abgekühlt. In den Rohren hinter den Wassersprinklern staut sich Löschwasser. Das alte Glasventil hält dicht. Am Steuerrad, zwei Flöten Sekt intus, schlagen wir Trinculos die Türen kraftvoll zu und bedienen die Automatik der Seitenfenster. Hinter der Schranke beschleunigen wir bei offenem Fenster in die Nacht. Auf der MS Sonnenkönigin brennen die Lichter, Musik schallt über den See. Nach allem greifen wir, aber wir fassen nur Wind. Eine wohltuende Brise.